境野春彦の「LPG事業者支援PJ」

境野春彦:LPG事業者支援コンサルタント

▼連載17:株式会社サイサン・代表取締役副社長 川本知彦さんへの取材 ▼連載16:ブローカー規制問題についての私見 ▼連載15:注目のエネルギー企業決算 ▼連載14:第12回ワーキングの要点【その2】 ▼連載13:第12回ワーキングの要点【その1】 ▼連載12:採用と定着に必要なソフトとハード ▼連載11:公明党の安江議員、国交省へ切り込む! ▼連載10:あるべき是正の方向性について ▼連載09:国交省の組織構造 ▼連載08:Connect Energyの仕事 ▼連載07:本日発刊の週刊東洋経済特集「LPガス業界の闇」 ▼連載06:第11回液化石油ガス流通WG「その弐」 ▼連載05:第11回液化石油ガス流通WG「その壱」 ▼連載04:設備料金、戸建てと集合 ▼連載03:北関東における集合住宅の大規模切替情報について【続報】 ▼連載02:緊急-集合住宅の大規模切替情報(北関東) ▼連載01:日置さんからの依頼

連載17(2025.11.12)

️株式会社サイサン・代表取締役副社長 川本知彦さんへの取材

9月22日(月)の朝10時からお時間を頂き、1時間弱お話を伺いました。

サイサン様とは、ジャパンガスエナジーにいた頃から関係が始まりまして、本社、販売店会他、何度も講演にお呼び頂き、多くの社員の方々とお会いさせて頂いております。

特に川本副社長とは、販売店様の記念式典等で偶然にお会いすることが重なり、いつか業界紙でよく目にする「サイサンのM&A戦略」についてお聞きしたいと思っておりました。

コネクトエネルギーも設立して半年、ようやく軌道に乗って気持ちの余裕も出てきましたことから、ついにインタビューさせて頂くこととした次第です。

コンテンツ

- 人を大切にする-このことに徹底的に拘ってきたサイサンの文化

- なぜ電力事業を始めたのか、そして中部電力との提携の理由

- 今後の成長のカギを握る海外展開とM&A

- 四代目の社長としての抱負-次に繋げる『承』という想い

今回、余すところなく、川本副社長の熱い想いを語って頂きました。

️特商法の申し出制度について

LPガス懇談会でも話題に出ました訪問詐欺、そして悪質なブローカー対策として、親しいガス事業者の方から下記を教えて頂き、メルマガでの紹介の許可も頂きましたので共有します。

申し出制度の特徴の一つは、直接被害にあった人に限らず、誰でも出来ることです。

このガス事業者様は高齢のお客様に対し、

- 玄関に貼っておくとお守りになりますよ(悪質な訪問販売者の目に留まるように)

- 悪質な行為にあったら連絡してください、当社が代わりに対応します

という説明を行って、お客様に安心感を持ってもらっているとの事。 是非、皆様もご活用ください。

連載16(2025.9.8)

️ブローカー規制問題についての私見

以前から橘川先生も問題にされており、南関東地方LPガス懇談会でも話題として出ました「ブローカーに対する規制」問題。

ブローカーとは、業界では言うまでもなく切替営業を専門の生業とする業者のことであり、特に悪質性の高いものを指して使われることが多いと思います。仕事として捉えますと「営業代行業」であり、大企業でバックオフィスの外部委託が当たり前のように行われている昨今、フロントの代行も当然あるわけで、この「営業代行業」にメスを入れるとなりますと、他業界を巻き込んでの大きな話になり現実的ではありません。

私がこの件、すなわち「LPガスのブローカー」でひとつ大いなる矛盾を感じていますのが、

- 国民生活に不可欠な大切かつ保安点検が義務付けられているエネルギーを誰もが売れる状態にしておいていいのか

という点です。そもそも、ブローカーが後を絶たないのは、資格が無くても簡単に参入可能で高い手数料を稼ぐことが出来る、加えてオーナー等に提供する投資の原資もガス会社が提供し保安業務等も行わくていいという、手離れの良さにあります。

不動産仲介のブローカーも、宅建士資格がなければ契約締結や重要事項説明といった法的業務を行うことは出来ません。従って、LPガスの仲介業には保安業務員の資格を必須とする等、参入障壁を高める必要があると思います。

建付けとしては、

- 昨今、LPガスの営業外部委託者による顧客の過剰な膨張的開拓に保安業務が追い付かない事象が散見される

- LPガスは国民生活を支えるインフラであり、扱いに慎重さが求められる可燃性物質であり、顧客開拓に当たっても、保安に関する知識と経験が必要との声が上がっている

- 従って省令の中に、営業行為をするに当たっては保安業務員になるべく実務研修を必須とし、外部委託者は実務研修を行った会社並びに契約社のガス会社からの証明書を常に携帯しなければならない

というような規制条項を設けて、ブローカーの参入障壁を高めていく-これが現実的な解ではないでしょうか。今後のワーキングでの本問題の進展を期待します。

️液化石油ガス価格分布状況について

石油情報センターから発表された令和7年6月末現在の家庭用LPガス価格の分布状況によりますと、設備料金に関して、かなり大きなバラツキが見られました。

※平均値、()内は最高値/最低値

| 北海道 | 301円(1,221円/100円) |

|---|---|

| 東北 | 427円(979円/100円) |

| 関東 | 317円(1,000円/50円) |

| 中部 | 724円(1,100円/165円) |

| 近畿 | 351円(700円/165円) |

| 中国 | 103円(110円/100円) |

| 四国 | 750円(1,870円/100円) |

| 九州 | 211円(440円/110円) |

| 沖縄 | - |

| 全国 | 366円(1,870円/ 50円) |

備料金は、「算定根拠については事業者の判断に委ねる」との国の見解がありますように、各事業者それぞれの計算根拠、方法が存在し、であるがゆえにバラツキが大きいものと思います。そもそもの貸与の対象物、契約期間など様々な要因があろうかと思いますが、やがてはゼロに限りなく収斂されていくはずですので、今のところは推移を見ていくということになろうかと思います。

一方、それ以上に気になりましたのが、基本料金と従量料金の最高値と最低値の差で、

【基本料金】

全国 1,986円(2,860円/880円)

【従量料金、5㎥】

全国 5,654円(9,218円/3,090円)

自由料金だからと言ってしまえばそれまでなのですが、あくまで消費者目線で見た時に、同じガスなのに3倍の差があるというのは、不透明感を感じざるにはいられません。この辺りも、「納得感のある説明がきちんと出来るかどうか」が、事業者に求められていくところだと思います。

️その他

️自己適合宣言、その後の状況

各都道府県別のデータが6月23日のワーキングで事務局から出されたことを受け、全国LPガス協会から各都道府県協会へ「提出要請」の依頼が出されました。

私の契約社の県からは漏れなく各社に届いているところを見ますと、各都道府県もかなり危機意識を持たれたようです。

この自己適合宣言は、「LPガス業界として、過大な営業行為はしない、特に賃貸集合向けに無償貸与はしない、無償貸与の分をガス代で回収したりしない」という、過去の悪慣習からの決別宣言でもあります。無論、宣言に基づいて実行計画を立案し、それに則って粛々と是正を進めるのが本筋ではありますが、まずもって「業界を、自社をより良くしていくための誓いを立てる」という行為を、この機会に日本の全LPガス会社に行っていただければと思います。

※「しないという宣言は、今までしていたみたいで嫌だ」と言われた知り合いの販売店主さんには、「では、『今までもこれからも当社はしません』と書けばいいでしょう」とお教えし、出していただきました。消費者団体で詳細に調べているところもあり、出さないデメリットの方が大きくなってきております。

皆様のご協力を、引き続き宜しくお願い致します。

️注目決算-ミツウロコグループホールディングス

ミツウロコグループホールディングスにおける電力事業が、ここ近年急激に伸びています。

前年度は売上高の45%、利益の65%を電力事業が占め、本業のLPガスを大きく上回っており、セグメント利益は2022年度から100億→98億→67億と、本業の3倍近くで推移しています。

そして8月8日に発表された第1四半期決算においては、エネルギー事業の売上336億円、利益30百万円に対して、電力事業は売上379億円、利益37億円と、グループ全体の利益をほぼ電力事業が賄うという結果になっています。

私もかつて新電力におりましたので、ミツウロコの躍進を分析しますと、

- 調達能力が極めて高い・・・電源調達先の分散化と卸売り市場からの調達依存の低減が功を奏している

- 市場で常に先手を打つ・・・電力先物市場しかり、最近では系統用蓄電池事業にいち早く参入するなど、市場の先読み感度が高い

これだけではないと思いますが、外から見ている限り、この二点が大きいのではないかと思います。

連載15(2025.8.4)

️注目のエネルギー企業決算

️日本瓦斯

️ポイント➀

売上高459億(2.8%増)、営業利益36.6億円(75.0%増)、2Q営業利益予想47億円に対して進捗率77.8%。

業績の進捗を好感し、発表後に株価は上昇しました。

この営業利益の大幅な増加は、販管費の減少によるもので、「24年7月に施行された液石法省令の改正に伴い、獲得方針を見直したことにより顧客獲得費用が大きく減少したことによるもの」とのこと。

その販管費の減少は▲13億円。つまり、昨年4-6月の3ヵ月間で、恐らく主に賃貸集合住宅向けの無償貸与に約13億円の巨費を投じていたことが推察できます。改正省令施行前の駆け込み営業行為もあって大きくなった可能性もありますが、それにしても月に4億円弱の投資は小さな投資額とは言えません。

️ポイント②

短信の中で「業界集約を牽引していくこと、従来のオーガニック成長に加え、大型M&Aやプラットフォーム事業の拡大を取り込み、収益力を高めていく」との記載があります。

M&Aについては、4-6月の実績として「0.8千件/9社」との記載が決算説明資料の7Pにありますが、平均100件未満の会社を9社買収したとしか読み取れず、大型M&Aはまだ実現には至っていないようです。

プラットフォーム事業についても、粗利が4億円、うち主力たるLPG託送(スペース蛍、充填・配送、新保安プラットフォーム)が2億円といった状況で、大きく増加しているとは言い難い状況です。

全国的に保安業務の担い手不足は深刻化していますが、同社のプラットフォーム事業に加わり物流コスト削減を図ろうという事業者は、増えているようには見えませんでした。

️参照

「その46.第1四半期決算シーズンスタート、まずは日本瓦斯から」

️東京瓦斯

️ポイント➀

売上高6,473億(10.3%増)、営業利益625.2億円(141.4%増)、通期営業利益予想に対する進捗率約40%。

おおよそですが、増益の6割がガスの数量増とタイムラグ影響、2割弱が電力の数量増、2割強が海外における託送供給の収益増によるものとなっています。

️ポイント②

都市ガス顧客数は自由化以来減少傾向にありましたが、2023年からは再び増加に転じてきました。

| 2017.3 | 1,026.9万(-) |

|---|---|

| 2018.3 | 1,020.9万(▲6.0) |

| 2019.3 | 982.1万(▲38.8) |

| 2020.3 | 912.9万(▲69.2) |

| 2021.3 | 886.3万(▲26.6) |

| 2022.3 | 868.8万(▲17.5) |

| 2023.3 | 870.1万(+1.3) |

| 2024.3 | 878.9万(+8.8) |

| 2025.3 | 882.6万(+3.7) |

| 2025.6 | 885.9万(+3.3) |

また、電力小売件数も着実に増加を続けており、前4Qから7.7万件増加し、合計で422万9千件となりました。

ガス顧客件数のほぼ50%に到達、今後も増加傾向は続きそうです。

️東京電力

️ポイント

今回、東京電力ホールディングスは特別損失▲9,549億円という巨額の損失を計上しました。

(決算発表の一週間前にあたる)7月23日に開催された損害賠償機構の燃料デブリ取り出し工法評価小委員会において、取り出しに係る準備作業のあり方が示されたので、新たに見込まれる「取り出し準備費用」として9,030億円を災害特別損失に計上するとしています。

その準備とは、「原子炉建屋線量低減」「原子炉内部等調査」「干渉設備等の撤去」ですが、この準備作業に加えて、設備の設置に1兆200億円、デブリの取り出しに600億円、合計で2兆4,500億円が投じられるわけですが、デブリの取り出しについては、取り出し規模の更なる拡大について「想定困難」との記載があり、さらに費用が追加計上されるのではないかという懸念が残ります。

大変な災害がもたらした結果ではありますが、ひとたび大きな事故が起こるとこれほどの費用が掛かる原子力発電。その発電コストの計算については、使用済み燃料の処理費用に加えて、慎重な計算が必要と言えるのではないでしょうか。

️都道府県別の自己適合宣言の提出割合について

実行計画を伴ったものでなければ意味は無いというのが私の所見ではありますが、この提出割合は改正省令や三部料金制が行き届いているかどうかのバロメーターになっていることが、今回、私の中で鮮明になりました。

提出割合が高い県は、例外なく、LPガス協会が前向きに動いています(自然発生的なものではありません)。

大分県は全国LPガス協会の山田会長が、大分県協会長を兼ねていることもあり、相当に力を入れて普及浸透させ、全事業者が自己適合宣言を提出しています。

また、秋田県は専務理事の方が仕事の捌き方や課題への取り組みにおいて、事業者からも一目置かれている存在であり、「この方の指導が全て」であると、秋田県の複数の事業者の方からお聞きしました。

そして沖縄県は、高圧ガス保安協会に商慣行是正の講演に呼ばれて行きましたが、当日も160名の方が参加され、省令改正や商慣行是正に対する関心度、取り組み姿勢について、非常に高いものを感じました。これを主導したのが、協会の会長であり、専務理事の方であることも、当人たちともお話させて頂き、確認しております。

そして残念ながら、提出割合の低い県は、大手と言われる事業者でも、まだ三部料金制に移行していないところがあることも一部確認しております。

業界団体のある代表の方からは、「宣言を出していない事業者は、法を守らないと言っているのと同じだ」という声も聞かれました。

やはり、「過大な営業行為はしない、改正省令を守る」という宣言は、全事業者が行ってこそ、業界全体で信頼のあるLPガス業界に変えていくという、一致団結した意思表明になりますし、都道府県別でバラつきがあっていいものではないと思うに至りました。この底上げ、すなわち都道府県でバラつきが出ないよう、割合を高めていく施策や支援を、コネクトエネルギーとしてもあらゆる方面に働き掛けながらやっていきたいと思います。

皆様方自身にも、自社のスタンスの確認をお願いすると共に、まだ社員全員にまで商慣行是正の概要が浸透していないという会社様があれば、時間が許す限り私も出向きますので、遠慮なくご相談頂ければと思います。

本件に関しましては、引き続き皆様方のご尽力とご協力のほど、宜しくお願い致します。

️参照

自己適合宣言提出割合-前回WG・規制当局

※数字は%、昇順

| 大分 | 100 |

|---|---|

| 秋田 | 71 |

| 沖縄 | 69 |

| 青森 | 42 |

| 新潟 | 40 |

| 岐阜 | 39 |

| 福島 | 29 |

| 埼玉 | 27 |

| 佐賀 | 26 |

| 北海道 | 25 |

| 静岡 | 25 |

| 徳島 | 22 |

| 東京 | 20 |

|---|---|

| 兵庫 | 20 |

| 鳥取 | 20 |

| 宮崎 | 20 |

| 鹿児島 | 20 |

| 広島 | 19 |

| 栃木 | 17 |

| 山梨 | 17 |

| 愛知 | 17 |

| 三重 | 14 |

| 宮城 | 13 |

| 島根 | 13 |

| 茨城 | 12 |

|---|---|

| 群馬 | 11 |

| 大阪 | 11 |

| 愛媛 | 11 |

| 長野 | 10 |

| 岡山 | 10 |

| 山口 | 10 |

| 神奈川 | 9 |

| 千葉 | 7 |

| 富山 | 5 |

| 香川 | 4 |

| 福岡 | 4 |

| 山形 | 3 |

|---|---|

| 石川 | 3 |

| 京都 | 3 |

| 和歌山 | 3 |

| 熊本 | 3 |

| 奈良 | 2 |

| 高知 | 2 |

| 岩手 | 1 |

| 滋賀 | 1 |

| 長崎 | 1 |

| 福井 | 0 |

連載14(2025.6.30)

️第12回ワーキングの要点【その2】

️設備料金の表示と計上の現況について

※対象は相対的に規模が大きい全国約370事業者

約2割の事業者において、システム改修が間に合わなかった等の理由により、対応できていない状況が確認された

所見

入念に準備をしてきた事業者と、そうでない事業者の差が現れていると思います(かなり前から分かっていたことであり、「間に合わなかった」は残念ながら言い訳にしか聞こえません)。

設備料金を「0円」「該当なし」としている事業者は、(上記を除いたもののうち)約7割程度

️問題と考えられる事例

- 固定資産台帳にオーナーへの貸与設備が記載されているにもかかわらず、「設備料金0円」としている事業者や、「設備料金0円」としているものの、配管や給湯器の費用を基本料金又は従量料金に含めているケースがあった。

- 設備料金0円としているものの、配管や給湯器の料金を基本料金や従量料金に含めて請求している事業者がいた。

- 貸与設備等がある顧客について設備料金は「0円」と説明する事業者がいた。当該設備については、減価償却の対象となっていたため、設備料金の計上方法について再度検討するよう指導。

所見

問題と考えられる事例はいずれも明らかな改正省令違反であり、罰則適用に該当すると思われます。

設備料金の計上と算定方法について

- 設備料金の水準としては、1契約あたり、100~300円が多い。

- 基本料金から切り分けるため値上げではないと整理する者が多い。

- 設備原価(又は残存簿価)を耐用年数で割って算出する方法が多いが、金額について十分に説明できない事業者も存在した。

- 貸与設備のある物件こどに設備料金を算出する場合も考えられるが、貸与設備費用の総額を、貸与設備のある物件の全契約で按分するケースが多い。

️問題と考えられる事例

- 基本料金から切り出すかたちで設備料金を計上していたが、100円や200円という料金の根拠の説明が不十分。

- 設備料金の明確な算定根拠がないとの回答であったため、算定根拠を整理し、再度検討するよう依頼した。

所見

比較的規模の大きい事業者で、算定根拠がなく設備料金を設定していたというのはやや信じ難い話です。再検討、再提出と共に罰則規定適用が妥当かと思われます。

️通報フォームに関する見解

- 2024年11月1日~2025年5月末までの件数は約980件(平均約140件/月)

- 匿名による情報提供は全体の約4割。メールアドレス等の連絡先や参考資料の記載が全くないものは全体の約2割。

所見

匿名によるものや連絡先、参考資料のない通報が、情報の質を下げていると考えます。特に講演でも触れておりますように、悪徳不動産事業者は実名を出して通報しないと、国交省に対して具体的な指導要請が出来ません。今回、規制当局側の情報管理姿勢についても記載がありましたが、

- 通報フォームに寄せられた個別事案の情報に関しては、情報提供者の利益が害されないよう取り扱う。

→ 例えば、顧客であるAオーナーの無償貸与強制行為を通報しても、情報提供者に断りなく、Aオーナーに照会することはしない。事前に情報提供者の了解を得る。 - 情報提供者の企業名、連絡先などの個人情報は、内容確認のためにのみ使用し、第三者に共有しない。

など、情報提供者の不利益になるような扱いは絶対にされません。従いまして、悪質行為の通報は引き続き遠慮なくお願いしたいところです。

️自己適合宣言の現況と考察

自己適合宣言につきましては、社内で揉んで、例えば「既存契約もいつまでには改正省令適用のものに切り替えていく」など、実行計画を伴ったものでなければ意味は無いというのが私の所見となります。しかし一方で、今回新たに発表された都道府県別の宣言事業者割合を見ますと、率の低いところは、宣言云々よりも、「今回の改正省令の主旨がきちんと伝わっているか」のバロメーターにもなっているような気がしております。

※数字は%、昇順

| 大分 | 100 |

|---|---|

| 秋田 | 71 |

| 沖縄 | 69 |

| 青森 | 42 |

| 新潟 | 40 |

| 岐阜 | 39 |

| 福島 | 29 |

| 埼玉 | 27 |

| 佐賀 | 26 |

| 北海道 | 25 |

| 静岡 | 25 |

| 徳島 | 22 |

| 東京 | 20 |

|---|---|

| 兵庫 | 20 |

| 鳥取 | 20 |

| 宮崎 | 20 |

| 鹿児島 | 20 |

| 広島 | 19 |

| 栃木 | 17 |

| 山梨 | 17 |

| 愛知 | 17 |

| 三重 | 14 |

| 宮城 | 13 |

| 島根 | 13 |

| 茨城 | 12 |

|---|---|

| 群馬 | 11 |

| 大阪 | 11 |

| 愛媛 | 11 |

| 長野 | 10 |

| 岡山 | 10 |

| 山口 | 10 |

| 神奈川 | 9 |

| 千葉 | 7 |

| 富山 | 5 |

| 香川 | 4 |

| 福岡 | 4 |

| 山形 | 3 |

|---|---|

| 石川 | 3 |

| 京都 | 3 |

| 和歌山 | 3 |

| 熊本 | 3 |

| 奈良 | 2 |

| 高知 | 2 |

| 岩手 | 1 |

| 滋賀 | 1 |

| 長崎 | 1 |

| 福井 | 0 |

橘川オブザーバーより、「大分が突出して高いのは、山田会長のリーダーシップによるものと思う」との発言はまさにその通りであり、秋田、沖縄、青森は私も講演をさせて頂いていて、問題意識の高さは感じているところです。

下位の都道府県の事業者の方々は、これを見てどう思われますか?「県協があまり機能してない」など様々な要因があるかもしれませんが、単に自己適合宣言提出有無の問題だけではないように思われ、興味深いところではあります。

連載13(2025.6.30)

第12回ワーキングの要点【その1】

️TOKAI、ニチガスによる『商慣行是正に関する取組状況』に関するプレゼン

今回、ワーキング委員の大手事業者2社から、それぞれ『商慣行是正に関する取組状況』に関するプレゼンがありました。

※前回のワーキングにおいて、サイサン、ENEOSグローブエナジー、ダイワハウスリビングから取組についての発表がありましたが、それに続く委員からの発表という位置付けかと思われます。

特に過大な営業行為については、

️TOKAI

- 新規取引において、集合物件の所有者に対する金銭的な利益の提供(無償貸与、フリーメンテ、物品提供、LPガスボンベ置き場賃借料等)は一切行っていません。

- 2024年3月以前に賃貸住宅オーナーと締結した既存契約については、契約期間満了までに省令改正に沿った契約を再締結します。

️ニチガス

- 改正省令で禁止されている以下の行為はしない。

▶消費者によるLPガス事業者の選択を阻害する契約条件の設定

▶正常な商慣習を超えた利益供与や問題となり得る継続的な紹介料等の支払い

と、両社とも明確に記載がなされました。

これに対してまず柴崎委員が『新規はともかく既存はどうするのか』という質問があり、

️TOKAI・中野委員:『「2024年3月以前に賃貸住宅オーナーと締結した既存契約については、契約期間満了までに省令改正に沿った契約を再締結します」という表現の、「再締結」が表現が悪かったと思うが、これは「もう無償貸与もフリーメンテも出来ませんよ」と、そういう了解を頂いた旨の契約として再締結する、という内容です』

️ニチガス・吉田委員:『当社も既存の契約期間が満了すれば、改正省令に則ったものに変えていきます』

-そして、珍しく内山座長からここで質問。

️内山座長:『まだまだ既存契約が残っているのは仕方ないと思う。それが契約更新されていくには何年かかるのだろうか。更新のマジョリティーが何年なのか、目安を教えて頂ければ』

TOKAI・中野委員『本社管轄での大家さんとの契約が大体2万6千。弊社の場合は10年から15年の供給契約になるので、ピークとしては2030年前後で大方のオーナー様との契約が更新完了すると捉えている』

ニチガス・吉田委員『既存契約のボリュームゾーンで言いますと、2010年代後半から2020年ぐらいですので、トレンドとしてはTOKAIさんとは同じ』

内山座長:『まだまだ長い道のりになるとは思うが、なるべく今の法律の主旨に沿って世の中が変わっていくことを望んでいる』

️髙橋委員

- (大手2社の発表について)あの通りにやって頂ければ、良い方向になると思っている。

- ただブローカーについては、10年も前から教育していると言っていながら今もはびこっているのが現状。その辺が今後の宿題。

️橘川オブザーバー

- 今日のTOKAIとニチガスの発表は、集合賃貸住宅に関しては、内山座長と部長と日置室長の前で誓ったことなので、言う事とやる事を一致させて欲しい。

- 委託先とブローカーは一緒にできない問題があると思っている。ガバナンスが効かないのがブローカーだから、ここは別に議論しないといけない。

- ブローカー問題を前向きに解決する上で重要なのは保安問題の導入だと思う。保安の責任についてはエネ庁だけに留まらず、ガスの保安室との連携が必要になってくると考える。

️村田オブザーバー

- このワーキングのメンバーである日本瓦斯とTOKAIからきちっとやって頂けるというプレゼンがあり、大変心強く思った次第である。

- 他方、現場の実態がだいぶ違うという声も聞こえている。合法的な取引を装いつつも水面下で規制当局の足元を見ながら違反行為を行う事業者もある。

- 法令違反としての明確な線引きが求められ、そこをどうしていくか、検討を要する事項である。

- 規制の実効性の問題についてどう担保していくのか、次回以降の検討事項として頂きたい。

- 自治体によっては、問題のある事業者に立ち入りをしてくれという声に対して腰を上げてくれないとか、立ち入りはしたが指摘事項がなかったりと、濃淡がある。本省の方でグリップして欲しい。本省、局、県での連携プレーをしっかりとやって頂ければと思う。

️各方面からの国交省への強い要望

村田オブザーバーより、先般行われました国交大臣への要望書提出につき、以下の説明がありました。

- 全国LPガス協会の山田会長、本WG委員でもある髙橋流通委員会委員長、専務理事の村田より、4月15日、国土交通大臣に要望書を提出した。

- この経緯については、ある事業者の方(境野)から「不動産関係者への浸透が進んでいない、依然として不動産業者から無償貸与の強要がある」との問題意識を頂いた。

その事業者の方が公明党のエネルギー対策本部の事務局長である河野義博参議院議員と懇意だったということがあり、公明党からここのところ国土交通大臣を輩出しているので、それならば中野大臣に直接要望する段取りをつけましょうということになった次第。

(Connect People1 - コネクトエネルギー参照)

- 要望としては、いまだに不動産業者からの無償貸与や紹介料の強要が跡を絶たず、LPガス会社がそれを受け入れれば、改正省令の罰則規定で最悪、事業者としての登録をはく奪されるという中、不動産業者には罰則が適用されず不均衡であるというところであり、バランスのある規制をして頂きたいということ。

- 中野大臣からは真摯に受け止め、国交省としてこれからしっかりと取り組んでいくという発言があり、また、公明党の国土交通部会の部会長の方が国交委員会で質問をしている、一定の成果が出ていると判断している。

本件については浦郷委員(全国消費者団体連絡会・事務局長)からも、

- 5月13日の参議院国土交通委員会に議員からLPガスの商慣行是正について質問があり、国交省の不動産建設経済局長から「経産省と連携しながら、実態把握の強化ならびに不動産関係者に強く働きかける」と述べられている。

(Connect People1 -その後の展開 - コネクトエネルギー参照)

さきほど報告のあった通り、全国LPガス協会からも国交大臣へ要望書を提出するなど、監督省庁である国交省の役割はとても重要と考えている。引き続き積極的な周知徹底に取り組んで頂きたい。

️国交省から

- LPガス協会から国交大臣に出された要望書については、しっかりと受け止めさせて頂いている。

- 通報フォームに寄せられた情報をもとに経済産業省と連携して個々の事業者にヒアリングすると共に、制度改正の主旨を踏まえた対応が徹底させるよう、不動産関係者に対して強く働きかけていく。

️所感

ニチガス、TOKAIからの「過大な営業行為はしない、していない」という公の場での宣言は、非常に大きいと考えます。宣言をしながら改正省令違反行為を現場が行えば、コンプライアンス以上にガバナンス(=企業統治が出来ているのか)が問われる問題となりますので、引き続き現場の動きを皆様方と共に注視していきたいと思います。

また、国交省への働き掛けについては、幾度か本メルマガでもお伝えしてきた通りであり、国交大臣への要望書提出、国交部会での不動産建設経済局長の回答などを踏まえ、今後はしっかりと地方の末端まで、不動産事業者の理解が進んでいくものと思います。こちらも引き続き、地方の担当局がしっかりと動いているかも合わせて見ていきたいと思います。

️設備料金の在り方について

️浦郷委員より

- 設備料金の名称については統一されていた方が分かりやすい(使用料、利用料、その他・・)。

- 設備料金の内訳についても、請求時の通知の中に記載があると消費者に分かりやすく料金の透明性が担保されると思う。

- 設備料金の計上方法については事業者の判断事項とされているが、消費者に対する説明責任を果たしていくためには、算出方法の整理が必要。どのような算出方法が適正となるのか、業界団体も含めて検討を進めて頂いて説明責任を果たして欲しいと思っている。

連載12(2025.6.12)

LPガスコーナー

️採用と定着に必要なソフトとハード

「若い人を採ってもすぐに辞めてしまう」-こんな声がよく聞かれます。

圧倒的な売り手市場が成せる技かとも取れますが、いつの時代でも辞める理由の多くは「人間関係」。

それも「あの人が嫌だから」というのではなく、「かまってくれない」「放っておかれている」という理由が多いのではないかと思います。

職場における課題の多くが「コミュニケーション」。この問題意識を端緒として、「いっそ、全部の部署をひとつのフロアに集めよう」と新社屋を作られたのが、今回紹介する「富士酸素工業」さんです。

最初に訪問した時の衝撃が忘れられません。「なにこれ?ガス屋?」-ここにお連れした契約先の方々も皆同じ反応でした。

最初に訪問した時の衝撃が忘れられません。「なにこれ?ガス屋?」-ここにお連れした契約先の方々も皆同じ反応でした。

最先端のIT企業と見まがうような広々としたフリーアドレスのオフィス。個室ブースもふんだんにありまして、仕事環境の自由度の高さを感じます。

ワイワイガヤガヤと議論したい時もあれば、ひとりで個室で集中して仕事したい時もあります。そんな社員のふたつのニーズが十二分に満たされるフロア。

「今まで、違う部署が別々の建屋で仕事をしていたため、お互いの仕事に理解が及ばないところもあった。一つのフロアになったことで相互理解が高まり、コミュニケーションが活発になった」とのこと。

コミュニケーションという「ソフト面」を活性化させるために仕事場という「ハード面」を刷新した望月社長、まだお若いのに凄いなと思いました。

たまに「新社屋?そんなもの作っても一銭にもならないから」と言われる経営者の方もおられますが、その考え方は間違っています。

働きたくなるオフィスに優秀な若手が集うのです。環境の自由度こそが生産性を高めるのです。

これからの10年、20年を考えた時、新たなオフィスがどれだけ会社の価値を高めるか-是非、長期的な視座で新社屋建設、もしくは職場のリフォームを考えて頂ければと思います。

※詳しくは下記、「Connect Business3」をご覧ください。

その1.褒める言葉、「さ・し・す・せ・そ」

その9.定着率を維持するソフト・ハード対策

Connect Business3

️商慣行是正とは別の、「ある賃貸集合住宅問題」について

数年前から業界では話題になっていた話ですが、ここに来て再燃してきています。

某事業者が某不動産へガスを独占的に納入するという契約の中で、保安業務の担い手が見つからずに系列関係なく「委託お願い」の訪問を繰り返しているとのことですが、提示している価格が「50円/kg」とのこと。

- 50円/㎏≒100円/㎥、その賃貸不動産の戸当りの平均使用量を3㎥と仮定すると、300円/月、3,600円/年

つまり、約3,600円/年で切替業務や24時間対応要の保安業務をやって下さい、という内容。

ある事業者の方にお聞きしたところ、「最低でも200円/kgは欲しいところ。それでも月に1,000円程度の儲けになるかならないか」とのことで、格安というより少し非常識な提示かと思われます。

契約の期間が迫り、「かなり焦っている様子」とのことでしたが、提示価格は相変わらず50円/kg。

単身者主体のワンルームが多い賃貸集合と思われ、入退去が高頻度で「開栓閉栓だけでも大変」との声も現場から聞こえてきます。

加えて、自前で携帯端末を準備して、しかも相手の保安レイアウトのソフトに結果を入力する事になるので、普段の保安業務と異なる入力になり、戸惑いも増えそうです。

- 自社の配送・保安ですら人手不足でままならない

こういう状況の中で、

- 自社の管理コストを下回る価格で、繁忙期には忙殺されることが容易に想定される業務

これを引き受けるガス事業者が果たして存在するのでしょうか?

中には「配送員を遊ばせておくわけにもいかないから」という固定費回収の観点から引き受けられる会社もあると伺いましたが、現場の社員の方々がどれほどの苦労を強いられるのか、理解された上でのことなのでしょうか?

委託の依頼をしているその事業者の社員が、ある会社でこう漏らしたそうです。「我々も“やらされている”んです」と。

価格の主導権がどうやら不動産サイドにあるようなことを匂わせたそうですが、結果的には「会社が自ら蒔いた種」。

蒔いた種の刈り取りは自助努力で行うべきかと思います。

雑感コーナー

今月の書籍『持たざる者の逆襲』

最近、YouTubeの「リアルバリュー」という経済エンターテイメント番組にハマっております。

ホリエモンこと堀江貴文氏、青汁王子と呼ばれた三崎優太氏、そして著者である連続起業家の溝口勇児氏の3人がチェアマンを務め、応募してきた起業家のビジネスを評価するという番組なのですが、チェアマンの一人である著者のコメントが的を得ていて鋭く、本を出しているというので購入した次第です。その中で目を引いた箇所がいくつかあったのですが、彼の講演では若者からこういう質問が多いそうです。

「私は何がやりたいのか、何が好きなのか分からないんです。どうすればいいですか?」

これに対し、溝口氏は「夢や目標を見つける大事な方法の一つとして、「経験したことのないことを経験してみる」ことをお勧めする」と言及しています。明確な夢や目標が見つからない人は、夢や目標が見つかる経験やその経験をするための行動が足りないのだと思う、と。

これは仕事や業務においても重要な示唆で、とにかく「若い人には様々な経験をさせる」ことが、まさに離職率の低下にもつながると思います。

「やったことのないことをやる“ワクワク感”」と言いましょうか、溝口氏いわく「脈拍が上がる経験」を積ませることが大事、と。

(私自身も、この「脈拍が上がる」ような仕事を、この歳になってもまだまだ見つけたいと、率直に感じました)

仕事も一緒で、「色々なことをやっていく中で、自分に合う仕事が見えてくる」-若い人にこそ、様々な経験を積ませてあげましょう。

連載11(2025.5.21)

LPガスコーナー

️公明党の安江議員、国交省へ切り込む!

ある親しいガス事業者さんからこの前いただきました情報となります。その方も業界を良くすべく、各方面に働き掛けておられ、アンテナを高く持っておられるのですが、公明党の安江議員が参議院の国土交通委員会において、国交省へ要請を行ったとのことで、私も自身で内容を確認させて頂きました。

『-先日、業界の方から次のような声を頂きました。

不動産のオーナーさんや管理業者などの不動産事業者の側から、LPガス事業者に対して従前の対応を要請されてしまい、これが断り切れず、事実上、悪しき商慣習のままに対応してしまっている事例があるということでございました。

改正省令では、罰則規定はLPガス事業者のみに課されているということで、不均衡である旨も指摘されておりました。そこで、こうした現場の声を踏まえまして、悪しき商慣習の払拭をLPガス事業者だけに任せるのではなく、国土交通省としても、まずは現場の実態をしっかり把握をするとともに、必要であれば法令順守の体制を強化して頂きたいと思います』

これに対し、国交省の平田・不動産建設経済局長が

『-先日、LPガス協会から大臣にご要望を頂きましたけれども、その内容も踏まえまして、経済産業省と連携の上、通報フォームに寄せられた最新の情報に基づき、今後も随時個別に事業者ヒアリングを実施するなど、実態把握の強化を図ってまいります。

また、不動産事業者に対する法令順守の指導に当たりましては、所管の行政庁が最新の情報を踏まえた指導を行うこと、これが大事だと思っております。このため、都道府県との連携体制も強化をしており、そして具体的には、地方整備局等に加えまして、都道府県に対して最新の通報内容を共有するとともに、所管する事業者に対して、必要な指導を適切に行うよう求めているところであります。

これらを通じまして、不動産事業者に対し、LPガスの商慣行是正に向け、制度改正を踏まえた対応を徹底するよう、一層強く働きかけてまいります』

・・・関係各位のご協力、ご支援の賜物でようやくここまで辿り着くに至りました。国交省の不動産業界へ指導する立場の局長が「一層強く働きかけていく」と明言した以上、不動産事業者に対する商慣行是正の浸透も、加速度的に進むのではないでしょうか。

本件、引き続き、皆様方と共に業界の為に注視してまいりたいと思います。

※詳細は弊社ホームページに掲載させて頂きましたので、こちら >>>をご覧ください。

雑感コーナー

今月の書籍『歩く マジで人生が変わる習慣』

もともと歩くことが健康にとって重要ということは何となく分かっていたのですが、この本を読んで確信に変わりました。

- 週に3回歩くグループと週に3回ストレッチをしたグループを1年間、運動追跡した結果、前者は脳の体積が2%増えていたとのこと

加齢とともに記憶力が落ちていくことを感じているところですが、これは加齢によって脳の海馬の体積が減っていくからで、それを歩くことで逆に体積を増やすことに繋げられるという、驚異の研究結果。

また、偉人と呼ばれている人々が散歩を愛したのは、「散歩することで創作意欲が高まるから」とのこと。かのヴェートーベンも午後の散策を「創作の時間」と呼んでいたとか。さらにスティーブジョブズも「散歩魔」と呼ばれ、歩いている時にアイデアが浮かぶとか、マーク・ザッカーバーグもウォーキングミーティングを推奨していて、本社の屋上にウォーキングトレイルを作って日々そこを歩いているとか。

「歩くことの大切さ」詳しくはこちら >>>

-こういう歩くことの実利的なこともさることながら、私はイーロン・マスクに触れているところに非常に興味が惹かれました。

テスラでマスクの右腕を務めた人がこう言っているのです。

『イーロンは、テスラの車が何台売れて、シェアをどれくらい取るかということには、実はまったく興味がありません。彼の最大の関心は、世の中の化石燃料の車をどれくらい減らすかだけです。フォード、ダイムラー、トヨタなどの化石燃料のシェアを減らし、ある程度まで世の中が変わったら、テスラの使命はそこで果たされる、という考え方なのです』

-これが本当だとしたら、我々は目先の短絡的な利益追求に目を取られ過ぎ、彼の壮大な「その先にある理想」にまで考えが至っていなかったということになり、彼もまた偉人ではないか、と気付かされた次第です。

「その先にある何かを目指して」詳しくはこちら >>>

連載10(2025.5.7)

LPガスコーナー

️あるべき是正の方向性について

一部の都道府県において、賃貸集合住宅向けの設備料金に関し、『ゼロにするように。他もゼロにしているところが多いですよ』『総加重平均で一律料金など県として認めない』という指導が入りました。

契約先の会社様には、抗議文書の雛型を提供し基本的な考え方を共有、冷静な対応を心掛けられて県からも一部謝罪があったとのことですが、実効性の確保を現場で担うべき都道府県がこんなことでは正直、困ります。

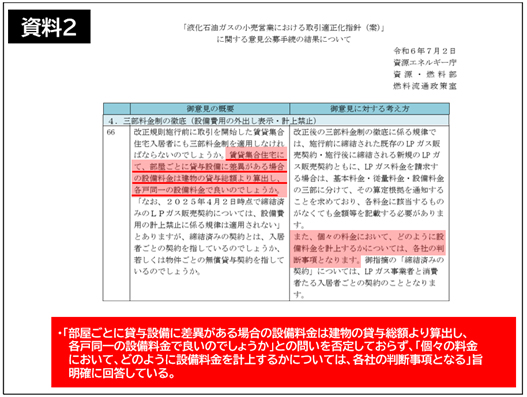

まず、昨年7月2日にエネ庁から公表されたパブコメの結果において、『賃貸集合住宅にて、部屋ごとに貸与設備に差異がある場合の設備料金は建物の貸与総額より算出し、各戸同一の設備料金で良いのでしょうか』との質問に対し、流通政策室はこれを否定せず、『個々の料金において、どのように設備料金を計上するかについては、各社の判断事項となります』と明記しています。私からも、「加重平均での一律料金で問題ない」旨、対談時に日置室長に確認を取っております。

つまり、県には『ゼロにするように』とか『一律料金など認めない』などという指導や発言をする権限自体が本来ないはずなのです。

そもそも、設備料金を一律でなく個別バラバラに設定すること自体、数を多く抱える大手であるほど不可能に近く、仮に対応した場合、料金体系の多様化を招いて国が目指す集約化による料金透明化に逆行することになります。

そもそも、設備料金を一律でなく個別バラバラに設定すること自体、数を多く抱える大手であるほど不可能に近く、仮に対応した場合、料金体系の多様化を招いて国が目指す集約化による料金透明化に逆行することになります。

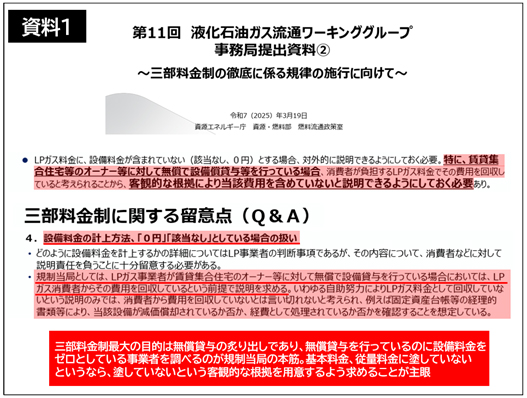

そしてさらに、それ以上に問題なのが『ゼロにするように』という指導の在り方です。そもそも、三部料金制最大の目的は無償貸与の炙り出しであり、規制当局の基本方針は、『LPガス事業者が賃貸集合住宅のオーナー等に対して無償で設備貸与を行っている場合においては、LPガス消費者からその費用を回収しているという前提で説明を求める』というもののはず。

つまり、『無償貸与がありながら設備料金ゼロとしているところは、疑ってかかりますよ』というスタンスなのです。

真面目に商慣行是正に取組み、合理的な算出基準を持って設備費用を外出しし、消費者にこれから説明しようとしている事業者の粗探しに血道を上げる-そんな地方行政なら必要ありません。

真面目に商慣行是正に取組み、合理的な算出基準を持って設備費用を外出しし、消費者にこれから説明しようとしている事業者の粗探しに血道を上げる-そんな地方行政なら必要ありません。

やるべきことは、『無償貸与の事実が厳然として存在しながら、平然と設備料金をゼロとし、基本・従量料金に無償貸与分を塗している』事業者の摘発と是正指導のはずです。あるべき基本姿勢について、間違わないよう、中央も指導を徹底して頂きたいところです。

そして一方で、不動産側の理解も進み、2月中旬のエネ庁による賃貸集合住宅オーナー向けモニター調査では、

- 『制度改正の内容について認知していたオーナーのうち、「LPガス事業者から説明を受けた」が6割強と最も高く』

- 『過去に無償貸与された設備等について条件変更のお願い等を受けたことがあるオーナーは4割程度であり、このうち「無料で貸与された設備等をリースに切り替えるなど、自ら費用負担することとなった」が4割程度と最も高く、次いで「無償で貸与された設備を自身で買い取った(全額清算又は分割払い)」が続いている』

との結果が出ており、LPガス事業者による商慣行是正のあるべき運動が進んでいることを伺わせます。

「設備料金をゼロとした時に、「ガス料金に無償貸与分を塗していない」という客観的な根拠を説明できるようにしておく」-今まで80回を超える講演で全国の事業者の方々に、この「客観的な根拠」についてお聞きしてきましたが、誰一人お答えになれませんでした。それもそのはずで、「“ない”ということを証明することはほぼ不可能に近い」わけであり、客観的な根拠というのは、モニター調査にありますように、「有償への切替え、全額清算又は分割払い、それを証明する契約書」ぐらいしかないのではと思われます。

従いまして、結局のところは改正省令後も「無償貸与が継続している場合、大家さんと膝詰めで有償に切り替える交渉を続ける」ことが求められ、地道に取り組む以外に方策はないと考えます(これが是正への基本的な王道ではありますが)。国によるモニタリングが継続します。特に影響力の大きい大手事業者には、より真摯に取り組んで頂きたいところです。

️商慣行是正講演、最新作完成!

- 序章:商慣行是正に至る過程

- 断面その壱:大手の表と裏-全ては自社の利益のため

- 断面その弐:国交省の姿勢-縦割り行政の極み

- 断面その参:定量的な基準-定められない真の理由

は前作と変えず、以下に続く『実効性確保』の部分を最新ワーキング(3/19)を反映させた最新版に、また、新たなパートを多く加えました。

週刊東洋経済他で新たに形成された大手包囲網、ハローG問題、消費者契約法など、今後、皆様方が気を付けねばならない問題、そして地道に取り組んだある会社で起こったこと等、より実践的な内容を盛り込みました。

特に、ハローG問題では特商法違反でLPガス販売会社の社長が逮捕されるという事態は何故起こったのか、そして消費者契約法の存在で、今後消費者と争いになるケースにおいて、事業者はどう対応していくべきなのか等、消費者との間で起こりうることへの対応について説明するパートを加えております。是非ご参考にして頂ければと思います。

雑感コーナー

今月の書籍『複利で伸びる1つの習慣』

契約先の足掛け10年以上お付き合いのある若社長から推薦された書籍。日々の小さな習慣の積み重ねがいかに大きな効果を生むのか、そしてその習慣を身に着けるためには、どうしたらいいのかということが書かれているのですが、大きな感銘を受けたのが次の2点でした。

『環境作りが効果的なのは、周囲との関わり方に影響するからだけではなく、誰もが環境作りなどめったにしないからだ。ほとんどの人が、他人が作ってくれた世界に生きている。でも、あなたは生活や仕事の場所を作りかえて、ポジティブなきっかけに触れる機会を増やし、ネガティブなきっかけに触れる機会を減らすことができる。環境づくりによって、主導権を取りもどし、自分の人生を設計することができる。世界を消費するだけでなく、自分の世界の設計者になろう』

-もともと、好きな人たちのために好きな仕事がしたいというのが、独立の根底にあったため、この「環境を自分で設計する」大切さは身に染みて痛感しています。最近では、仕事場の環境を変えるために新たに机をもう一つ購入してL字形にしたら、広々としてデスクワークが楽しくなったという、環境改造実績があります(笑)。当たり前のように受け入れている環境でも、工夫一つで自分の好きな色々な形に変えることができる、「あらためての気づき」になったような気がします。

2点目。

『意向があれば、計画したり、作戦を練ったり、学んだりする。それはいいことだが、結果は生み出さない。一方、行動とは、結果をもたらす行為である』

-意向とは、何かをした気にさせてくれるが、実際には何かをする準備をしているだけ。例えば、不動産を規制するために国交省に強力に働き掛ける、このことが商慣行是正の実現に大きな効果をもたらすことは、関係者なら誰でも分かることですが、「それはいい考えですね」と言っているうちは、ただやった気になっているだけに過ぎない。実際に行動に移して、効果を発揮しうる動きをしているかどうか、また、結果をもたらすかどうかが肝心かなめな部分。私にこの書籍を紹介してくれた若社長も、知り合いの議員に働き掛けて、業界を良い方向に変えようと頑張っています。自分の周りに、意図だけでなく行動に移す頼もしい人たちが存在するのは、率直に嬉しいことと感じております。

連載09(2025.4.30)

LPガスコーナー

昨日、全国LPガス協会の山田会長から、中野国交大臣への「要望書」の提出に立ち会わせて頂きました。

商慣行是正の機運が高まり、LPガス事業者による是正が進む中、残念ながら無償貸与を強要する不動産業者が後を絶たず、不動産関係法令を踏まえた国交省の一層の協力が不可欠であるとし、業界を代表して山田会長から国交大臣へ要望書を手交しました。

※左から全国LPガス協会・村田専務理事、同・高橋理事、同・山田会長、中野国交大臣、赤羽衆議院議員、安江参議院議員、下野参議院議員、高橋参議院議員、河野参議院議員

️国交省の組織構造

ワーキングを見ていて誰しも感じているところが、国交省の消極的姿勢です。私が特に問題と思うのが、ほぼ毎回、出席者が異なる点です。

そもそも、あのような30年に一度と言われている一大省令改正の議論をしている場で、同一の出席者が連続性のある議論の中に常にいるのは当たり前の話なのですが、その当たり前を国交省は行っていません。

そもそも商慣行是正に対応する担当課が5つあり、

- 不動産・建設経済局 不動産業課(宅建業法、不動産仲介業担当)

- 不動産・建設経済局 参事官(不動産管理業担当)

- 不動産・建設経済局 建設業課(建設業者担当)

- 住宅局 参事官(マンション・賃貸住宅担当)

- 住宅局 住宅生産課(ハウスメーカー担当)

と、毎回、これらの異なる局、課から議論の引き継ぎも受けずに担当者が出席するだけでは、「ただ聞いている」だけになるのは当たり前です。

従って、不動産業指導室のある不動産業課を持つ、不動産・建設経済局長に働き掛け、そこから落としていかなければ効果的な実務が進まないことを考えますと、赤羽議員の言葉に期待が掛かるところではあります。

官僚を動かす政治家の力、発揮して頂きたいところです。

️ワーキングの進展について

ワーキングを眺めていますと、全体的に「正しい方向に進んでいる」のを感じるわけですが、一つは間違った、もしくは偏った意見を正す、橘川先生や村田専務理事のようなご意見番がいること。もう一つは、事務局である規制当局が偏見を持たずに公正な立場から意見を求め集約していっていること。

特に日置室長が折に触れて言われているように、「ガイドラインを進化させていく」ということで、3月19日のワーキングにおいても、グレーゾーンにあった問題に進化が見られました。

あえて挙げますと、例えば「ボンベ置き場代金」については、

- 賃貸集合住宅のオーナー等に対する利益供与についてはより厳しく評価する

- 利益供与の額の多寡ではなく、他の事業分野の事例に照らして正常な商慣習に相当するかどうかで判断する

加えて、

当該行為を行う合理的理由があるかどうかとの観点から、LPガス事業者からの説明を求めていくこととしたい。

とあります。

そもそも、戸建てにボンベを置いて、土地賃借料相当の置き場代なんてお客様に払っていますか?建物の使用者のために使っているのに、置き場料金が発生することは合理的なのでしょうか?こういった常識的なことから判断すると、ボンベ置き場賃借料という名の利益供与行為と捉えられても仕方ないと思います。

ガイドラインが進化していく過程において、様々なグレーをブラックにしてアウトにしていく、こういうことが求められていると考えます。

連載08(2025.4.30)

LPガスコーナー

️Connect Energyの仕事

主要業務は、個社のコンサルタントになります。

どの業界にも共通する課題であるところの、加速度的な人口減少【外部要因】と採用難・人材不足【内部要因】、加えてLPガス業界特有の不毛な価格競争、これらの難題解決に向けて、地域地域でどう対処していくか、どう人を育てていくかを、長期的なスパンで併走して考え、成長を目指していくことを主眼としています。

そして、エリアが被らない=競合関係にない個社同士を、私が媒介となって結び付け、それぞれの良いところを共有・吸収し合うことで、更なる知見を得て成長・発展に繋げていく-これが我が社の使命であり、社名の由来にもなっているところです。エリアで一番信頼されるガス会社になってもらい、他社にも良い影響を与え、ひいては業界全体の健全化に繋げていく、そんな世界を目指したいと本気で考えています。

現在、先行稼働している契約社においては、改正省令下における留意事項や行政・他社動向の共有を逐一、契約社保有のグループウェア上で共有すると共に、月一で出向いてこれらの意見交換、加えて若手社員向けのプレゼンテーション研修他を実施しています。HPにもありますように、このプレゼン研修は単発で終わらず、営業や採用などの現場で活かせるまでフォローしていくもので、長期を見据えた人材育成プログラムとなっています。

当社は「明日、明後日のガスを増やして下さい」という要望には残念ながらお応え出来ません。あくまでも長期スタンスで共に取り組めるかどうかで契約を決めさせて頂いております。改正省令違反もどきの行為を平然とする企業とは契約出来ませんのであらかじめご承知おき下さい(もっとも、そういう方にはお会いしてませんし、メルマガも送っておりませんが)。

また、講演依頼は随時受け付けておりますので、早めのご依頼を頂きますようお願い致します(現在、2025年最新版を鋭意製作中です)。

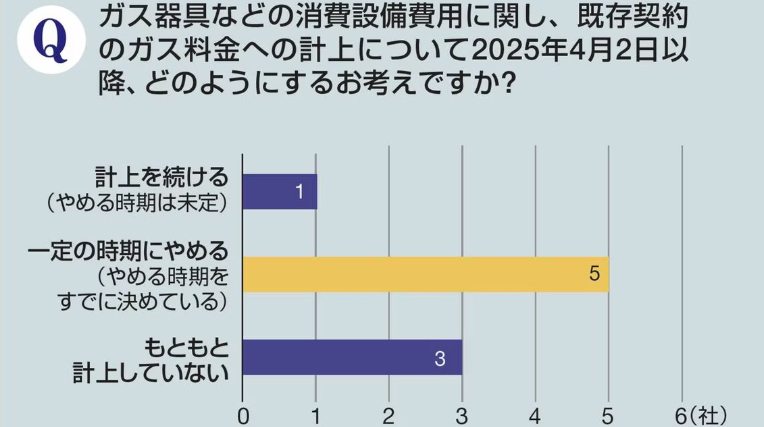

️三部料金制施行に際して

4月2日以降の新規契約は無償貸与は一切禁止、設備料金もゼロ記載が必須となります。一方、既存契約においては設備料金の外出しが必要になるわけですが、前回メルマガでも紹介しました「週刊東洋経済」のアンケート結果によれば、賃貸集合住宅においては、大手で『2~300円』という数字が出ています。

また、戸建てにおいても設備料金は「総加重平均定額法」や「設備投資額毎償却平均法」(※いずれも私が勝手に名付けたものです)を採用する会社が多く、概ね『2~300円』といったところでしょうか。戸建てにしても集合にしても、自社で合理的な説明が可能な根拠を持っていれば問題ないのですが、問題になりそうなのは消費者の反応だと思います。

※出典:『週刊東洋経済4/5号』

『法改正によって、今までガス料金の中に内包されていたガスの配管代を、設備料金として償却金額を出させて頂くこととなりました。ですので、(新旧比較表を見せながら)このように総額は変わりません』-これで納得する消費者は問題ありませんが、『そもそも、ガスの配管代なんて初めて聞いた!そんなのがガス料金の中に入ってたの?配管なんて家に付いてるものじゃないの?とにかく聞いてない!』-中にはこういう方もおられると思います(ウチの嫁のように)。

このようなケースの場合、どうしたらよいのか。(契約社の方々にはお伝えしてきましたが)改正省令よりも遥かに強力な『消費者契約法』に基づいて対処された方がよいと思います。

雑感コーナー

今月の書籍「信長の経済戦略」

著者は元国税調査官で、信長の経済政策と経済力にスポットを当てており、軍事力や戦闘能力ばかりが目立つものと一線を画した、「一気読み」してしまった著です。

著者は元国税調査官で、信長の経済政策と経済力にスポットを当てており、軍事力や戦闘能力ばかりが目立つものと一線を画した、「一気読み」してしまった著です。

これを読むと、比叡山延暦寺の焼き討ちや本願寺との死闘が単なる宗教戦争ではなく、経済開放のためだったということが良く分かります。

当時の中世的な「座」の利息はなんと48%から77%、現代の高利貸しも真っ青な水準でした。信長はそれらを徹底的に駆逐し、楽市楽座の制度を領国に拡げていったわけですが、天正十年に武田氏を滅ぼしたあと、甲斐国に発した政令にその集大成が見られます。「百姓前(農民)からは本年貢以外は過分な税を徴収してはならない」-農民の税負担は一説によると収穫高の3割であったとのことです。

一方、武田信玄は年貢の他に多額の「棟別銭」を課していました。棟別銭というのは、家一戸あたりに課せられる税のことで、現代で言えば固定資産税に当たるでしょうか。いずれにせよ、信長は大減税を行い、関所まで有無を言わさずに撤廃。その結果、「人びとは安心して往き来をし、交流が多くなったので、庶民の生活は安定に向かい『ありがたいご時世、お奉行様よ』と誰もがもろ手をあげて感謝する次第であった(信長公記)」という世が現出しました。

現在、日本における国民の税負担率は約5割という状況です。1970年度に24.3%だったそれは10年後に30%を超え、2013年度に40%を超えました。直近の2025年度の見通しは46.2%ですが、財政赤字を加えた潜在的な国民負担率は48.8%(財務省2025年3月5日公表)。まさに五公五民、圧政と言っていい水準です。

信長は大減税によって驚異の経済成長をもたらしました。今、日本や世界に求められているものが何なのか、それが関税でないことは確かであり、世界中の政治家に、今一度真剣に向き合って欲しいところです。

連載07(2025.3.31)

LPガスコーナー

️本日発刊の週刊東洋経済特集「LPガス業界の闇」

小見出し

- 正直者がバカを見る業界

- 無償貸与禁止の効果

- 紹介料、戸建てが焦点に

本誌特別調査「明るみに出た大手の商慣行 省令改正後も「利益供与」続く」

- 高額な紹介料の継続も

- 料金の構造はまだ不透明

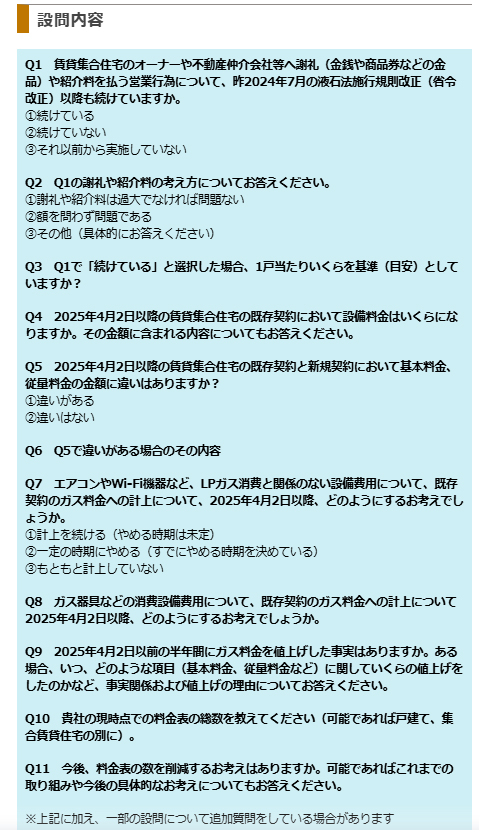

※「LPガス販売の実態を解明するため、本誌は業界の上場および非上場の有力企業17社を対象に、「LPガス商慣行是正に関するアンケート調査」を2025年2月に実施した」とのことで、東洋経済オンラインには、アンケート内容の設問内容が掲載されています。

個人的に本アンケートで非常に気になった部分として、各社の実名が記載されているところ。

アンケートに回答しなかった企業の名前まで明記されており、これは各社の許可を取ったのでしょうか?

インタビュー:消費者利益に照らし、是非の判断を

経済産業省 燃料流通政策室長 日置純子

インタビュー:業界大手、ニチガス幹部に聞く「紹介料支払いは例外、法令順守徹底」

日本瓦斯 代表取締役専務執行役員 吉田恵一

日本瓦斯 代表取締役専務執行役員 土屋友紀

※記者が結構、突っ込んだ質問をしています。

東洋経済のアンケート調査に、ニチガスは謝礼や紹介料について「原則として支払わない方針」と回答しています。

他方、取材を通じて入手したニチガスの賃貸集合住宅のオーナー向け提案書では「一戸当たり55,000円をお振込みいたします」との記述があります。

原則と例外が逆になっているのでは。

土屋:55,000円(という情報)が独り歩きしているが、すべてのケースで55,000円を払っているわけではない。基本的には紹介料なしでやっている。

戸建て住宅を舞台に競争が激化しています。ニチガスの場合、従量料金が1立方㍍当たり200円台という破格の安値で顧客を勧誘している事例が見受けられます。はたして200円台で採算は取れているのでしょうか。

土屋:しっかりと利益の出る範囲で料金の提示をしている。赤字での販売や、将来の値上げを前提に売り込もうという考えはまったくない。

吉田:当社の場合、十数年にわたってITを駆使して物流改革を進めており、物流コストを3~4割も引き下げている。デジタル化でも先行している。

逮捕者も続出「消費者被害を生み出す営業手法の問題点」

ブローカー営業のリスク

インタビュー:自己改革を通じ、商慣行を見直す

全国LPガス協会専務理事 村田光司

インタビュー:国交省も商慣行是正に本腰を

国際大学学長 橘川武郎

連載06(2025.3.31)

LPガスコーナー

️第11回液化石油ガス流通WG「その弐」

商慣行是正に向けたLPガス事業者の取組状況について

VOL.1でお知らせしました通り、年末のとある会合にて、私から「商慣行是正に真摯に取り組んでいるガス会社がある」と事例を発表しましたところ、その場に居られた日置室長から後日、「具体的な詳細事例をお教え願えないか」との依頼がありました。私からは真剣に取り組んでおられる3社の事例を紹介し、そのうちの1社は「社名を出してもよい」との社長判断により、これが同社常務のWG出席へと繋がりました。

私が紹介した3社には以下の共通項があります。

- 社長が商慣行是正に取り組むと宣言し、それが全社員に浸透している

- 賃貸集合住宅の無償貸与契約は有償契約へ切替、困難な場合は契約そのものを破棄している

- 私が実際にその会社の商慣行是正に至るプロセスを社長、もしくは社員の方から見聞きしている

-言うまでもありませんが、人から伝え聞いた等の伝聞ではなく、全て自分の目と耳で確かめた会社です。

なかでも株式会社サイサンは、今回の提出資料にもあるように、会社独自のガイドライン策定、三部料金制に対応したシステム改修、標準帳票類の整備など、研修・説明会だけではなく、改正省令への具体的かつ精緻な対応を、全社を挙げて実施しています。

※私が商慣行是正の講演を全国でさせて頂く前、プレゼンテーション構築に当たって十数社にヒアリングさせて頂きましたが、株式会社サイサンの改正省令への向き合い度合いは、当時から群を抜いていました。

さて、商慣行是正に向けた取組状況に関する事業者調査の概要ですが、まずは取組宣言の中から、私の主観で恐縮ですが、「本当にやっているな感がある」「これは本当に効果がありそう」というものを抽出させて頂きました。※沖縄の販売店の方々には先週、直接説明させて頂きました内容となります。

- 社内講習会や社内通達等を通じて、今回の改正省令および当社の取組方針等を、社内にあまねく浸透させ、また契約書の事後チェック等、社内法務部門とも連携し管理体制の強化に努めます。

→ガス部門内部に限定せずに、管理部門も巻き込んで全社で対応している感があります。 - 賃貸住宅オーナーとの無償貸与契約書の解約を題材とした、話法コンテストを実施(8~10月)。

→これはリアル感ありますね。オーナーがこう言ってきたらこう切り返す等、事前に訓練を積んでおけば対応もスムーズにこなせると思います。LPガス元売りが主催するトークコンテストも、時間内に決まったことを淀みなく言うことに力点を置くのではなく、様々な顧客に対して臨機応変に切り返せるかを主眼にすれば、さらに良くなると思います。 - 建物オーナーと締結した契約書が社内ルール通りに作成されているかを本社主管部門にて全件確認。

- ガス機器、エアコン等、住設機器の投資がないか、投資がある場合は理由を添えた台帳を関係販社の全営業所に毎月報告させてチェックしている。

→これも実務的内容に踏み込んでおり、社内浸透度合いが高そうです。「紹介料は〈契約書なし〉」等という提案資料をばら撒いていた会社には、この事例を見て襟を正して頂きたいところです。 - お客様にとってより分かりやすい料金とすべく、都道府県別単一料金を策定中。

→例えば、「全てのお客様の料金は、HP掲載料金と同じです」という会社が現れたら、信頼度の点で非常に優位に立てるのではないかと思います。もちろん、実際には様々な競争環境や設置条件等々によって、完全な同一料金は難しいとは思いますが、企業努力でこれを成し得る会社が出てきたら、凄いことだと思います。

以下は王道中の王道となります。

- 無償貸与契約書を締結中の賃貸住宅オーナー宅へ訪問、商慣行是正に感する説明を行った上で、無償貸与契約書の解約を提案、新制度への早期移行を促進

- 無償貸与による他社切替の要望・要請があった際には直ちに断り、辞退

- 同業他社の駆け込み営業行為や、利害関係者からの形を変えた利益供与の要求を断ったことなどにより、LPガス供給が同業他社に切り替えられるという甚だ厳しい副作用もあったが、長期的には法改正への真摯な取り組みが信頼関係を醸成するものと信じる

そしてまさに今、解消すべき問題となっているのが三つ目、「正直者が馬鹿を見てしまっている」状態だと思います。私も「顧客を奪われたとしても、真摯な取組姿勢が長期的信頼関係の構築に必ず繋がる」と信じています。そして、それがあるべき姿であり、業界をそういう方向に変えていくべきだと本気で思っています。しかし今現在、改正省令を守っている真面目な事業者が、法の目を掻い潜って省令違反を堂々と行っている事業者に顧客を奪われているという、厳然たる事実があります。結果として、正しいことを行っている者が顧客を減らして血を流しているという実態があります。これを解消しなければ、改正省令は画竜点睛を欠くものになってしまいかねない。規制当局には、ルールを守らない事業者に対しては、どんな大手であろうと遠慮なく、厳正なる法執行の姿勢を持って臨んでもらいたいと、切に願います。

経済産業省「第11回液化石油ガス流通ワーキンググループ 事務局提出資料①」

大和リビング株式会社からの発表コメント

以下にポイントを要約します。

- 管理物件67万世帯のうち34万世帯がLPガス物件

- 2024年6月14日に日置室長が来社

- 2024年6月19日に社内通達「LPガスの商慣行是正に関する法改正への対応の件(指示)」

- 2024年7月、主要事業者にオーナーとの既存契約(無償貸与・フリーメンテ)の取り扱いについてヒアリング

- 2024年8月26~27日、改正ガイドラインについて社内向け説明会実施

- 2025年1月、事業者に設備費用の外出し表示についてヒアリング(設備料金はいくらにするのか、等)

- もともと親会社である大和ハウス工業のアパートマンションの請負営業部隊である集合住宅事業本部が、早くから無償貸与契約、フリーメンテ契約、原価割れ発注、こういったものを止めなさいという指示を出して、新築時の大和ハウスの請負契約の中に給湯器やエアコンを入れて、オーナーさんからお金を頂いて適正なガス料金を提供しましょうという方針を早くから打ち出してきた。

- やはりガス会社によって対応が違うと、省令改正は一つであると思うが、ガス会社の見解・対応が違うということで、当社としての対応も戸惑うというところがあった。戸惑いを無くすためにも、各社の見解を同一にして頂けると有難い。

連載05(2025.3.31)

LPガスコーナー

第11回液化石油ガス流通WG「その壱」

三部料金制の徹底に係る規律の施行に向けて

あらためて、今回のWGで提示された本内容について整理しておきたいと思います。

① 基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底

- 「設備料金に関し、本年4月2日以降の新規契約は計上禁止、既存契約は外出し表示※1」

※1…無償貸与契約が存在する以上、「基本・従量料金の中に、それらを回収するための金額が塗されていたはずであり、0円はあり得ない」という前提で説明が求められます(事務局資料より抜粋:「規制当局としては、LPガス事業者が賃貸集合住宅のオーナー等に対して無償で設備貸与を行っている場合においては、LP ガス消費者からその費用を回収しているという前提で説明を求める」)。

例えば「経営努力によって無償貸与を実現させている」「相場よりも料金は安い」という説明のみでは、消費者から費用を回収していないとは言い切れず、固定資産台帳等の経理的書類を見たうえで、減価償却されているか、経費として処理されているかを確認していくようです。

従いまして、特に賃貸集合住宅向けの「設備料金:0円」が正当化されるのは、無償契約を有償に切り替えたという、その契約書がある場合に、限りなく限定されてくるのではないかと思います。また、「自助努力による0円で塗していない」というケースにおいては、上記の経費処理証明に加えて、例えば「数年に亘って戸建てと集合の料金が同一」という記録も客観的証拠になり得ると思います。 - 「基本料金・従量料金・設備料金の3つに分けて通知することが必要」−これは新規も既存も同様です。また、業務用も含めた「液石法に係る全てのLPガス料金において適用」※2されます。

※2…従量料金のみの料金であっても、基本料金と設備料金の項目を設けたうえで、ゼロ円もしくは該当なしとの記載が必要になります。また、LPガス料金総額の内訳として基本料金・従量料金・設備料金を並べて記載することが求められ、例えば、設備料金のみ請求書の備考欄に記載することや、「設備料金なし」とのはんこを請求書に押すという対応は認められません。

② 電気エアコンやWi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止【新規契約】

- 考え方:エアコンやインターホン等、ガス消費とは関係ない費用をLPガス料金として回収するのは不適当としています(既出まま)。

③ 賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止【新規契約】

- 考え方:賃貸集合住宅のオーナー等が設置した、給湯器、エアコン等の設備の費用は家賃として回収されるべきものであり、LPガス料金として回収するのは不適当としています(既出まま)。

経済産業省「第11回液化石油ガス流通ワーキンググループ 事務局提出資料②」

液石法等との関係で問題となる行為について

① 過大な営業行為について

LPガス事業者の切替えを実質的に制限することにつながるかどうかにより評価するとの考え方をあらためて整合的としたうえで、賃貸集合住宅のオーナー等に対する利益供与については、より厳しく評価すべきとの方向で整理しています。

また、「正常な商慣習を超えた」利益供与については、利益供与の額の多寡で評価するというよりは、ガイドラインにも記載されているとおり、「他の事業分野の事例」に照らして正常な商慣習に相当するかどうかで判断するのが適当ではないかとまとめています。

-定量的な基準が独禁法のもとで設けられない以上、定性的な表現にならざるを得ないのは仕方ないと思います。具体的には洗剤程度なら常識の範囲内だけど、クーラーは度を超えていますね、といったように、一般的な道徳水準を守っていこうということだと考えます(もっとも、商道徳の欠如した事業者が少なからずいるために、ここまでの規制が整備されたわけではありますが)。

② 無償貸与設備の残存簿価引き継ぎ

「規制当局として、切替え前のLPガス事業者が無償貸与した設備について、他のLPガス事業者が買い取る行為は、法令違反になりかねず、精算するなど適切に対応するよう指導した事例がある」とのことで、基本的に「認めない方向」で整理されていくようです。

「いわゆる無償貸与といった商慣行そのものの是正を促し、消費者利益を確保するには、過去に行われた無償貸与についても契約更新を期に見直すことが望ましいことから、当該行為については、① 賃貸集合住宅のオーナー等に対する利益供与についてはより厳しく評価する、② 利益供与の額の多寡ではなく、他の事業分野の事例に照らして正常な商慣習に相当するかどうかで判断する、との考え方も踏まえて、過大な営業行為の制限に係る規律の観点から厳しく対応するとともに、無償貸与設備の引き継ぎ費用がLPガス料金で回収しているとの前提で、三部料金制の徹底に係る規律(設備費用の外出し表示・計上禁止)の観点からも重点的に調査していくこととしたい」としています。

③ LPガスボンベ賃借料について

「規制当局として、切替え前のLPガス事業者が無償貸与した設備について、他のLPガス事業者が買い取る行為は、法令違反になりかねず、精算するなど適切に対応するよう指導した事例がある」とのことで、基本的に「認めない方向」で整理されていくようです。

「いわゆる無償貸与といった商慣行そのものの是正を促し、消費者利益を確保するには、過去に行われた無償貸与についても契約更新を期に見直すことが望ましいことから、当該行為については、① 賃貸集合住宅のオーナー等に対する利益供与についてはより厳しく評価する、② 利益供与の額の多寡ではなく、他の事業分野の事例に照らして正常な商慣習に相当するかどうかで判断する、との考え方も踏まえて、過大な営業行為の制限に係る規律の観点から厳しく対応するとともに、無償貸与設備の引き継ぎ費用がLPガス料金で回収しているとの前提で、三部料金制の徹底に係る規律(設備費用の外出し表示・計上禁止)の観点からも重点的に調査していくこととしたい」としています。

これも「過大ではなく土地代相応なら良いのではないか」との意見もありましたが、当該行為を行う合理的な理由があるかどうか、という判断基準が今回加わりました。前回WGの中でも意見として出ましたが、

- 「他人の所有物が、他人の土地や建物に置いてある場合であっても、必ずしもその土地や建物を借りているということにはならない。例えば、レンタル家具屋のソファーを建物の中に置いた場合、レンタル家具屋はその場所を借りていることにならないし、その場所代を払うということにもならない」

- 「LPガスボンベのように、建物の使用者のために使っているものについては、置き場料金が発生することは合理的といえるのか」 -戸建ての土地を借り、ボンベを置かせてもらって賃借料を払っているという話は聞いたことがありません。である以上、合理的な説明は困難で、これも禁止されていく方向と見た方が良さそうです。

経済産業省「第11回液化石油ガス流通ワーキンググループ 事務局提出資料③」

連載04(2025.3.31)

LPガスコーナー

設備料金、戸建てと集合

戸建ては貸付配管をやっている限り、当たり前ですが、設備料金を外出しする必要があります。皆さんのお話を聞く限り、関東ではあるレンジが大勢を占めるようになってきました。完全加重平均の定額償却であったり、あるいは設備投資金額を軸に償却年数で割り返していくやり方など、在りようは各社様々です。大事なポイントは、「客観的に合理的な説明が出来ること」ですから、第三者が納得しうる説明が出来れば問題ありません。

一方、集合住宅は某ハウスメーカーのアンケートによれば、6~7割のガス事業者が設備料金を「ゼロ」と回答しているとのこと。問題は「ゼロ」の内容ですが、国の今回の立て付けは、「無償貸与があるにも関わらず設備料金をゼロとした場合、基本料金や従量料金にまぶしているものと捉える」「まぶしていないのであれば、それを客観的に証明できるようにしておくこと」となっています。

この「まぶしていないと言える客観的な証拠」は、「有償契約に切り替えた、その契約書」以外に無いのではないか、と思っています。「無償貸与はあるけど、基本料金をこんなに下げたんだから」では、通用しません。自社で被ったとて、赤字金額が大きければ、過大な営業行為の規律に抵触しかねません。

以前、日置さんとやり取りしていた折、「ギチギチやれば、資産管理台帳であったり財務諸表などの書類でもって、料金の考え方を詳しく聞くしかないのかなとも思います」との言葉通り、特に影響力の大きい大手事業者で「無償貸与ありで設備料金ゼロ」のところは、厳しく内容を精査して頂きたいところです。

雑感コーナー

橘川先生との対談~その3

自己適合宣言については、第8回(2024.1.29)のWGで、橘川先生が「取組宣言のフォーマットを業界団体に任せるという話があったが、11月末にはそういう方向性が出ているわけだから、なぜ今もって誰も作っていないのか」「大手の動きを待つという考え方はおかしい。言っていることが正しいと認めるなら、なぜもう始めていないのか」

自己適合宣言については、第8回(2024.1.29)のWGで、橘川先生が「取組宣言のフォーマットを業界団体に任せるという話があったが、11月末にはそういう方向性が出ているわけだから、なぜ今もって誰も作っていないのか」「大手の動きを待つという考え方はおかしい。言っていることが正しいと認めるなら、なぜもう始めていないのか」

-この先生の一言で、全L協が見本を作り、去年の4月1日から雪崩を打ったように宣言を出す会社が出始め、現在に至っています。対談でも意見が一致しましたが、まずもって宣言については、「出せばいい」というものではない。中には「これで宣言と言えるのか」というものも少なからずある。

だからこそ、先生は「5段階評価すべき」と仰っており、私は「特に大手は宣言と行動計画をセットで出し、日常の行動とそれが合致していれば、優良事業者として認定してもいいのでは」と言わせて頂きました。正直者が馬鹿を見ないために、血を流しても是正活動を正しく貫いた事業者は、経産省が優良事業者として認定する、そういう制度を作るべきです。

ただ、この認定については、直接ある場で日置さんにお願いしましたが、「それを逆手にとって悪用される虞があり、慎重にならざるを得ない」とのことで、「民間にお願いしたい」という意見でした。確かに、認定しておきながら改正省令違反をやられてしまったら、国の威信が揺らぎかねない。

ならば、このあたりは先生の言われるように「業界紙が担ってもいい」かもしれず、あるいは国が外部事業者に委託するというのも手かもしれません。いずれにしても、宣言については出した以上は責任を持ち、行動に反映させて、消費者に信頼されるよう繋げていって頂きたいと願うところです。

今月の書籍『安売りしない会社はどこで努力しているか?』

『安売りしない会社はどこで努力しているか?』-これ、15年前に買った本なんですが、中味が色褪せないんですよ。

- 「接するスタッフが気持ち良かったから」・・これが、ある調査でわかった、人がモノやサービスをリピートする理由です。

- 安売りしない会社は、例外なく「スタッフ力の強化」に多大なエネルギーと時間を費やしています。

- 小さな会社は、大きな会社よりもスタッフの数が少ないのだから、スタッフ力やチームビルディングを、より強化しやすい状況にあります。

- 「大きな会社にできないこと」を徹底していくのが、小さな会社のすべきことです。

・・・こんな序章から始まるのですが、「価格」よりも「お客様にとっての価値」に徹底的に目を向けることの大切さを説いていて、まさに今のプロパンガス業界、特に中小事業者に見習ってもらいたい部分なんですね。大手の安易な価格競争から一歩抜け出し、お客様に選んでもらえる価値を創り出す。

・・・こんな序章から始まるのですが、「価格」よりも「お客様にとっての価値」に徹底的に目を向けることの大切さを説いていて、まさに今のプロパンガス業界、特に中小事業者に見習ってもらいたい部分なんですね。大手の安易な価格競争から一歩抜け出し、お客様に選んでもらえる価値を創り出す。

そして、その価値の一例として、なんとこの本の中に、あるプロパンガス会社の事例が載っているのです。

「-スタッフ全員がオシャレにデザインされたユニフォームを着て、楽しそうに町の清掃をする姿は、その地域の名物。表彰や取材もたくさん受けています。プロパンガスという、どこで購入しても差がない、ともすれば価格だけが契約の決め手になりがちなものですが、「うちは絶対にここ」と、「地域の人気者になっています」

改正省令、三部料金制-価格のみに目が行きがちなところで、自社ならではの価値をいま創り、競合に差をつけていきませんか? そういう時代がもうすぐやってきそうです。

連載03(2025.3.12)

LPガスコーナー

北関東における集合住宅の大規模切替情報について【続報】

2月7日にお送りしました本件ですが、群馬県LPガス協会からの注意喚起通知等もあり、どうやら未然に防止できたようです。本メルマガを通じて、様々な方々からのご協力が得られたことに感謝申し上げるとともに、引き続き皆様方からの情報提供をお願いいたします。

一方で、某大手事業者の提案資料の中に「紹介料支払(契約書なし)」で、「紹介料支払い1戸当り55,000円(税込)をお振込みいたします。計算例 55,000円×10世帯=550,000円(税込) お支払いする金額については、契約書・解約時の違約金なし、LPガス使用者様のガス料金に転嫁いたしません」というものがありました。

55,000円が定量的な基準で「過大な営業行為」に該当するかどうかは判断が難しいものの、550,000円もの大金が大家さんの懐に入るのは、どうみても「過大な営業行為」でしょう。加えて問題なのは、(契約書なし)というところです。

契約書なしでの金銭のやり取りというのがあってよいのか。大家さんがどんな費目で処理されるのか分かりませんが、脱税や粉飾の温床には十分になり得ます。従いまして、これが「大家さんのためを思った」やり方なのかどうか、甚だ疑問が残るところです。

通報フォームでは共有できない! 販売事業者の「疑問」「質問」を収集

『LPガス販売店のための法律Q&A』『LPガス販売店のための法律相談シリーズ』を発行する諏訪書房(ノラ・コミュニケーションズ)は、改正省令対応等でのLPガス販売事業者の「疑問」「質問」を収集する特設サイトを開設しています。

資源エネルギー庁が開設した「通報フォーム」の通報内容やそれに対する当局の対応が、早い時期にすべて開示されることは難しいという判断のもと、販売事業者の疑問や法律的な相談等を収集し、弁護士等専門家の判断を添えて情報を共有しようという試みとのことです。

改正省令施行後も、様々な解釈が飛び交っており、現場の理解に混乱も少なくありません。また今後、県レベルでの行政指導において、異なった見解、対応が生じる懸念もあることから、「共通の解釈・理解を醸成して欲しい」という業界の要望に応えての取り組みとなります。

皆様方の情報収集のご協力を、お願いいたします。

新・14条書面の活用について

『新しい14条書面は、三部料金制が前提の記載となり、設備料金の扱いが明確化されています。当然、「空調設備」も削除となって、あらためてお客様に説明する必要があるはずですが、料金の算定根拠に変更はありませんので、再交付は義務付けられてはおりません。

しかしながら「七協議会(※)」は、商慣行是正に向けた改正省令の施行を契機とし、LPガス事業者による自主的な取組として、既存顧客への14条書面の再交付を推奨事項として決定しています(※日本液化石油ガス協議会、東北液化石油ガス保安協議会、関東液化石油ガス協議会、中部液化石油ガス保安協議会、近畿液化ガス保安協議会、中国液化石油ガス保安連絡協議会、九州液化石油ガス保安連絡協議会)。

ですので、特に小規模事業者の皆様には、新・14条書面を改めてお客様に手渡す機会を通じて、「どうして三部料金制になったのか」「従来は基本料金と従量料金の中に入れていた設備費を、改正省令では分けることになった」等を、丁寧に説明できるよい機会となります。

少ない対面の場を活用し、お客様との信頼を深める機会にしていきましょう!

雑感コーナー

橘川先生との対談~その2

国交省の姿勢については、先生も「もう一つの敵」と例えられ、「なるべく火がつかないように逃げ切ろうとしている感がある」と対談にて言われたように、商慣行是正問題に積極的に協力している感が、いまいち見えてきません。

私が講演でいつも言わせて頂いているのが「国交省を動かすのは、ガス事業者の皆さんなんです」ということ。どういうことかと言いますと、通報フォームへの、無償貸与を強要する不動産事業者の実名投稿が少ないんです。これが多く集まれば、国交省はさすがに指導せざるを得なくなるわけで、もっと皆さんの声が必要なんですよ。

一方で、先生は「国会で国交大臣に質問させるのも手かもしれません」と仰っておられました。私もそのお言葉をヒントに、知り合いの参議院議員に動いてもらっております。

未だに無償貸与や紹介料等を強要する不動産業者が後を絶たない中、LPガス事業者がそれを受け入れれば、改正省令の罰則規定において、最悪、ガス事業者の登録をはく奪される一方、不動産業者には何の罰則もないという、極めて不均衡な状態に陥っています。

この不均衡を解決するためにも、あらゆる方面から国交省に働きかけて参りたいと思います。

今月の書籍『漂流する日本企業(伊丹敬之、東洋経済)』

書いてあることは、私のプレゼンテーション研修の序章で言わせて頂いていることとほぼ同じです(・・と、ファンである方の書籍をつかまえといて何ですが・・)。失われた30年がなぜ起こり、多くの社員がやる気を失っているのか。

バブルの資産価値の暴落度合いが想像を絶し、以降、サラリーマン経営者のほとんどが「コスト削減」のみに走り、自らの任期を恙なく過ごすことに専念した結果、挑戦の気概は失われ、社員が仕事に対する熱意を失っていきました。

一方、その間のアメリカの著しい成長は、「起業の文化」が浸透していて、チャレンジ精神が旺盛であったという点が大きいと思います。日本は「寄らば大樹の陰」-その大樹が枯れて、寄っていた自らも生気を失ってしまった感は否めません。いい大学、大企業への就職が成功路線として永らく在り続けた日本、今や日米の企業競争力格差は埋まるべくもないほどに広がってしまいました。

なので、独立して頑張る個人に増えて欲しいんですよね。私もいまその準備を進めておりますが、歳を取ってもまだまだやれることはある!ということを、自分自身を持って証明していければと思います。引き続き皆様方のご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

連載02(2025.3.12)

緊急-集合住宅の大規模切替情報(北関東)

2月に入りまして、某大手事業者による「集合物件オーナーへの大規模切替攻勢」情報が各方面より入ってきております。

対象は群馬県、栃木県が今のところ上がってきておりますが、エリア拡大の可能性もあります。

『55,000円/件(紹介料)、基本料金1,500円、従量250~350円/㎥』という情報がありますが、まず紹介料につきましては前回のワーキングでも触れられていたとおり、

施行前の駆け込み的な営業に関する情報が多かった事業者に対し、「一定額の紹介料を支払っている事業者に対し、過大な営業行為に抵触するおそれがある」と、規制当局が指摘を行っております。

また、『250~350円/㎥』という価格レベルは、現行仕入値から考えて明らかに「値上げありきの安値売込み」に該当します。

こちらは、通報フォームのみならず、下記の「特商法違反被疑情報提供フォーム」を活用ください。

すでに国交省からも「今後、不動産関係者・建設業者がLPガス事業者に対し、液石法に係る規律違反に該当する利益供与等を求めることがあった場合、当該行為は取引先に対してコンプライアンス違反を求めるものとして問題となりえることから、不動産業界・建設業界への信頼を損なわないようにするためにも、液石法改正趣旨について理解頂きたい」旨、発信されております。

建設産業・不動産業:LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しについて - 国土交通省

連載01(2025.3.12)

LPガスコーナー

日置さんからの依頼

経済産業省の流通政策室、日置室長と最近やり取りをしている中で、2つほどお願いを受けました。

一つは、「商慣行改革に取り組んで良い成果を挙げた実例」について、です。既に次回ワーキング(2月下旬開催予定)に間に合うように、先行して代表事例をお送りさせて頂きましたが、良い事例があればどんどん挙げていきたいと思っています。皆様方で「従業員のモラルが向上した」「売上は減ったが余計な経費が減った」等など、良き事例がございましたら遠慮なくお知らせください。

二つは、「消費者への強引なLPガス勧誘(その後、大幅な値上げにつながると予測される安値売り込み情報含む)については、液石法の通報フォームに情報を寄せて頂いても即効性がなく、特商法の情報提供窓口に持ち込んで欲しい、というものです。流通政策室、少ない人数でガソリンの補助金までやっておりますのと、やはり即効性の観点からは特商法窓口がよいかと、私も思います。

特商法に基づく申出制度についてのパンフレット

(3ページ目に、迷惑な勧誘行為や、事実と反することを言う行為も規制対象と明記されています)

消費者契約法について

これ、去年4月19日の「中間とりまとめ(案)」のパブリックコメントの「24」にあって、ずっと気になっていたんです。

「いわゆる貸付配管について、消費者がLP ガス事業者を当社から他の事業者に切替えた際に、14条書面のとおり貸付配管の残存分の代金を請求し、入金されたが返金請求されるなど裁判になった。裁判官に、液石法にしたがって貸付配管の代金を請求しているのになぜ裁判になるのかと尋ねたところ、消費者契約法で主張されると争いになるとのことだった。法改正時、消費者契約 法、液石法、民法等の考え方から、LPガス 事業者が生き残れる方策を検討してほしい」

-弁護士の松山先生にお聞きしたところ、「消費者契約法は消費者と利用者の情報量および交渉力に「構造上の格差」があることに鑑みて、消費者がその内容を正確に理解していたとしても無効とするものなので、LPガス事業者が消費者に対して無償貸与や貸付配管の契約内容を詳しく説明し、消費者の理解を得たことを理解する措置を取ったとしても、その内容によってはその条項は無効となります。

したがって、貸付配管のことが契約書に小さく書かれているだけで、消費者が確実に理解しているとは言えないような状況であれば、貸付配管の条項は無効であり、それまで支払った配管代の返還請求か可能となる可能性があります」-とのことでした。

要するに、消費者に不利益が及ぶ、あるいは知り得ないであろう内容について、「契約書に書いてあるでしょ」では通らないのがこの消費者契約法なわけです。14条書面の再交付は「義務」ではなく「推奨」ですが、できればこの機会を通じて消費者に丁寧な口頭説明をしていくのが望ましいと思います。問われているのは、「説明責任」ですから。

エレトクコーナー

エレトクって何なの?

はい、私がいま一押しの製品であります。

空調の室外機に取り付けて、圧縮機の運転を制御、電力使用量を最大25%程度減らしてしまうという優れもののデバイス。空調って、法人施設の電気代の3割から4割ぐらい占めてるんですよね。照明よりも電気、使ってるんです。

最大の特徴は、「初期投資もランニング費用も掛からない」点、そして「リアルタイムな電流値測定による正確無比な削減量(=削減料金)の算定」にあります。

「初期投資無料!」と言うと、「え~、嘘でしょ」との反応もございますが!正確に算定した毎月の削減額の中から一部を回収させて頂くビジネスモデルとなっております。ですので、設備投資にお金を掛けずに、着実に電気代を減らしたいという、いまいまの法人様のニーズにピタリと当てはまる製品なんです。

エレトクはどういうところにおすすめ?

やはり、空調をたくさん使うお客様におすすめです。空調が24時間稼働となりますと、病院や介護施設、冷凍冷蔵倉庫、それと大型の工場やスーパー、ホテルなどにも導入させて頂いております。

導入の目安としましては、「年間電気代が800万円以上」「容量が30kW以上(高負荷率)」となります。

「基本料金」「料金単価(夏季、他季)」「空調圧縮機の容量(KW)」が分かれば、「どれぐらい電気代が削減できるか」のざっくりとした試算が可能です。

「圧縮機の容量(KW)」は空調の銘板に書いてありますし、設備担当の方はすぐお分かりになると思います。で、「だいたい、これぐらい減りますよ」ということで、「よし!導入しよう」と決めて頂きましたら、現地を調査させて頂きまして、エレトクの必要設置台数や、より詳しい削減金額を試算させて頂きます。

※「圧縮機の容量って」-分からない、分かりづらい場合、銘板の写真を撮って送ってください!

雑感コーナー

橘川先生との対談~その1

現在、プロパン産業新聞にて隔週でコラムを連載しておりますが、橘川先生→境野→橘川先生→境野・・という順で、私の方はお陰様でもう連載100回を超えまして🎉もうすぐ丸5年になります。今回、新聞社の企画で新年特別対談という形で行わせて頂いたのですが・・・先生はとても気さくな方でした! ご自分で、「私は学者というより運動家なんです」と仰られていたように、商慣行是正の実現に向けて、色々と戦術を練っておられます。

ワーキングでは歯に衣着せぬ論調で、鋭く大手事業者に切り込まれておりました。特に印象に残っているのが、第5回でしたかね。某委員の発言に対して、

「賃貸への過剰投資はしないと言うが、三部料金制は問題があると言われた。法律で決めることもおかしいというようなことも言われた。私は両方、間違っていると思います」

「三部料金になっていないからこそ転嫁が起き、賃貸のところに消費者の不利益が生じている。林委員は「消費者被害と言っていい」とも言われた」

「そもそも、今まで指針と行政指導だけではなかなか進んでこなかったところに問題があるわけで、それを今さらもう一度、行政指導と指針の徹底でいきますというのは、全然、消費者に対する答えになっていない」

・・・ここで三部料金の義務化が、事実上、決まったわけですね。流石でした。

今月の書籍

土曜日の日経で『失敗の本質(野中郁次郎氏他)』に触れていたので。私もだいぶ前に読みましたが、旧日本軍の失敗がバブル崩壊の原因と重なって非常に興味深かったのを覚えています。「一言で言えば、成功体験への過剰適応」との言どおり、高度経済成長期のプロセスをそのまま追った結果、バブルで自壊して30年の低迷を招いた日本経済。

失われた30年の元凶は何か、とコメンテーターが聞いて野中氏から返ってきた答えが、「プランニング(計画)、アナリシス(分析)、コンプライアンス(法令順守)の3つの過剰こそ真因」との言。

さらに野中氏は、「PDCAがPdCaになってしまった」と指摘。「Pの計画とCの評価ばかりが偏重され、dの実行とaの改善に手が回らない」と。これ、ENEOSなんていう大企業にいたからよく分かるんですよね。経営企画部みたいな管理部門がやたら大きくなって、計画と評価は立派で時間も掛けるんだけど、肝心な実行力が手薄で、実行してないから改善もしようがないぞ、と。

大企業の多くがビジネスモデルが確立していて、極端な話、何もしなくてもお金が入ってくるものだから、これがまかり通ってきました。しかし、これからはもう無理ですね、これだと。逆に、中小企業は「pDcA」じゃないと潰れてしまいます。計画と評価はそこそこに、何よりも実行と改善、このプロセスの繰り返しこそが成長への礎となります。

とにかく、失敗してもいい覚悟で、何でもまずはやってみること。成長企業とそうでない企業の差はここです。「理解している、やれば出来ることも分かっている、だけどやらない」…ダイエットみたいですね。とにかく、やってみましょう。